ग्रामीण ई-गवर्नेंस का मापन

भारत मुख्यतः एक ग्रामीण देश है जिसकी दो-तिहाई आबादी और 70% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय का लगभग 50% हिस्सा है। इस प्रकार, ग्रामीण आबादी की निरंतर वृद्धि और विकास समग्र विकास और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वच्छता, आवास, पाइप पेयजल और बिजली के लिए बेहतर जीवन स्तर के हकदार हैं। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल, नौकरियां और उपभोग एक आदर्श भारतीय ग्रामीण परिवार द्वारा समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परिदृश्य कई एशियाई देशों में सही है जिनकी ग्रामीण आबादी महत्वपूर्ण है जैसे श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, संबंधित सरकारों द्वारा व्यक्तिगत और/या पारिवारिक और/या सामुदायिक स्तर पर विकास पहलों के रूप में प्रयास किए जा रहे हैं, और ई-गवर्नेंस उपायों द्वारा विधिवत समर्थन दिया जा रहा है। हालाँकि, प्रगति और प्रभाव प्रांत-दर-प्रांत, क्षेत्र-दर-क्षेत्र और देश-दर-देश भिन्न हो सकते हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा डिजिटल-प्रथम पर ज़ोर दिए जाने से ग्रामीण विकास पहलों को गति देने और सक्रिय करने के अवसर उजागर हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए कई आईसीटी प्रणालियाँ शुरू की गई हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की शुरुआत और गाँवों में टेलीसेंटर स्थापित करके आईसीटी अवसंरचना को मज़बूत किया गया है, जिसके माध्यम से आईसीटी अनुप्रयोग सेवाएँ प्रदान करेंगे।

इस संदर्भ में ग्रामीण ई-गवर्नेंस पहल के प्रभाव का आकलन करना और इसकी सफलता और उल्लंघनों का वास्तविक विश्लेषण करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करना उचित है। तत्परता और प्रभाव को मापने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुछ ई-गवर्नेंस मूल्यांकन ढांचे विकसित किए गए हैं। उन पर “ई-गवर्नेंस आकलन पहल का विश्लेषण: एक खोजपूर्ण अध्ययन” [(अलारबियाट एट अल।, 2018) पेपर में चर्चा की गई है। ये ढांचे हैं (ए) संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक (बी) ईयू ई-गवर्नेंस बेंचमार्क (सी) वासेदा-आईएसी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सरकार रैंकिंग, (डी) ओईसीडी डिजिटल सरकार परिवर्तन। भारत में, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) पहल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAPRG), भारत सरकार द्वारा की गई है। पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी, सूचना सुरक्षा और गोपनीयता, अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग।

एनईएसडीए 2021 में, ढांचे में अतिरिक्त 6 मापदंडों को शामिल करने का प्रस्ताव है, अर्थात, ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-भागीदारी, इंडईए (भारत उद्यम वास्तुकला) के साथ संरेखण, एसडीजी (संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता विकास लक्ष्य) के साथ संरेखण, उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना और साइबर लचीलापन।

ऊपर चर्चा किए गए ढांचे या उपकरण सामान्य हैं और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य परिस्थितियों में समग्र मूल्यांकन में सही हैं। हालांकि ये ढांचे संतोषजनक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार नहीं हैं और सभी पर एक जैसा प्रभाव ग्रामीण ई-गवर्नेंस की बारीकियों को स्पष्ट नहीं करता है। शिरीन मैडन द्वारा लिखित पुस्तक “ई-गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट: ए फोकस ऑन रूरल इंडिया” ई-गवर्नेंस के प्रचलित मॉडलों और प्रथाओं पर चर्चा करती है और लेखक का तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के प्रदर्शन में सुधार के लिए स्थानीय शासन प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। “ई-गवर्नमेंट को समझना और मापना: अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग अध्ययन” शीर्षक वाले पेपर में, रिचर्ड हीक्स ई-गवर्नेंस को मापने के लिए वैचारिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। “ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी: ई-गवर्नेंस के लिए एक समावेशी ढांचा” वास्तव में, 2005 में किए गए एक शोध अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रामीण भारत में आईसीटी हस्तक्षेप को सक्षम करने की उपयोगिता का आकलन करने के प्रयासों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं, जिसे एशिया-प्रशांत अनुसंधान केंद्र (एपीआरसी), स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एनआईसी द्वारा प्रोफेसर रफीक दोसानी, डीसी मिश्रा और रोमा झावेरी की भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से किए गए एक पेपर “ग्रामीण भारत के लिए आईसीटी को सक्षम करना” में प्रकाशित किया गया था।

हालाँकि, यह अभी शुरुआत है और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यह लेख ग्रामीण ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और प्रभाव को मापने के लिए एक ढाँचा विकसित करने हेतु समझ को मज़बूत करने और इस पहल को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

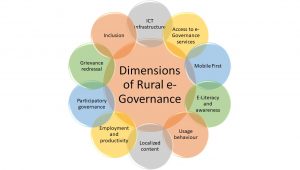

ग्रामीण ई-गवर्नेंस आयाम

ग्रामीण ई-गवर्नेंस को निम्नलिखित आयामों के माध्यम से मापा जा सकता है :

आईसीटी अवसंरचना: ई-गवर्नेंस सेवाओं के क्रियान्वयन में इसकी आधारभूत भूमिका है। आईसीटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की सफलता, सरकार द्वारा जन-सुगमता के लिए अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन्हें ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन, दूरसंचार टावरों और 4जी नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल कनेक्शन या पर्सनल कंप्यूटर वाले घरों की संख्या, उपभोग किए गए डेटा की मात्रा, टेलीसेंटर और कियोस्क की उपलब्धता आदि के माध्यम से मापा जा सकता है।

ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता और इन सेवाओं तक पहुँच में आसानी, डिजिटल सेवाओं की सफलता का सूचक है। बेहतर पहुँच से इन सेवाओं का लाभ उठाने की लागत कम होगी।

मोबाइल फ़र्स्ट: यह मोबाइल उपयोगकर्ता या मोबाइल डिवाइस को ध्यान में रखकर विकास शुरू करने की एक पद्धति है। यह हल्के और कम बैंडविड्थ वाले डिज़ाइन को प्राथमिकता देता है जो स्क्रीन के आकार और उपलब्ध क्षमताओं के आधार पर प्रतिक्रिया दे सके। ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए लैपटॉप/डेस्कटॉप की तुलना में स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना अधिक आम है।

ई-साक्षरता और जागरूकता : आईटी कौशल की बुनियादी जागरूकता, उपलब्ध कई ई-गवर्नेंस पहलों और सेवाओं के बारे में जागरूकता द्वारा पूरित शिक्षा का स्तर।

उपयोग व्यवहार: सेवाओं के उपभोग या उपयोग के संदर्भ में उपयोग का पैटर्न, ई-स्वास्थ्य, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल संवर्धन आदि जैसी ई-गवर्नेंस सेवाओं की मांग में ग्रामीण समाज में व्यवहार परिवर्तन।

स्थानीयकृत सामग्री: ई-कॉमर्स, पर्यटन, गैर-स्थानीय और उद्योगों जैसे बाहरी खिलाड़ियों द्वारा सामग्री के उपभोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानीयकृत सामग्री की उपलब्धता। इसके लिए प्रत्येक ग्रामीण इकाई की अपनी विशिष्ट & विन्यास योग्य वेबसाइट होना आवश्यक है, जिसका प्रबंधन ग्राम सचिव द्वारा किया जा सके, जैसे कि भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत (अर्थात् गाँवों के समूह वाली ग्रामीण स्थानीय निर्वाचित सरकार) के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के एक भाग के रूप में बनाई गई वेबसाइट।

रोज़गार और उत्पादकता : स्थानीय या दूरस्थ स्तर पर रोज़गार के माध्यम से आय के वैकल्पिक स्रोत का सृजन, उपलब्ध जानकारी के माध्यम से उत्पादकता में सुधार, जमीनी स्तर पर नवाचार

शिकायत निवारण : शिकायत उठाने और उसका समाधान करने में आसानी

सहभागी शासन: शासन में सुधार, नीति में बदलाव (ग्रामीण स्थानीय सरकार को निधि, कार्य और पदाधिकारियों का हस्तांतरण) और स्थानीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयन में प्रतिक्रिया और नियमित भागीदारी। यदि हस्तांतरण उचित स्तर का हो, तो स्थानीय लोगों की शासन और सेवाएँ स्थानीय सरकार इकाई द्वारा पूरी की जाने की संभावना है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भरता काफी कम हो जाती है क्योंकि गाँव के भीतर भौगोलिक सीमाएँ कम हो जाती हैं और शासक/प्रदाता तथा शासित/उपभोक्ता के बीच का अंतर भी कम हो जाता है। इसलिए, सहभागी और विकेन्द्रीकृत शासन स्थानीय स्तर पर कुछ दृष्टिकोणों से अप्रत्यक्ष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप को कम कर रहा है।

समावेश: सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करके समावेशी विकास, सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर पड़े समुदायों, सभी लिंगों, भाषा, क्षेत्र, विकलांगता, आयु समूहों या अन्य स्थितियों के लोगों की ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच। इसमें वित्तीय, व्यावसायिक और नियामक समावेशन शामिल होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ई-गवर्नेंस उपाय ग्रामीण इकाई की सूचना पारिस्थितिकी में अधिकतम लाभ के साथ संतुलित परिवर्तन सुनिश्चित करें।

ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों और जनसांख्यिकी की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए, इस ढाँचे का उपयोग करके एक उपयुक्त मॉडल तैयार किया जा सकता है। इन प्रभावशाली आयामों को वास्तविक आँकड़ों के आधार पर मापने योग्य प्रमुख निष्पादन संकेतकों में ढालकर, एक सूचकांक तैयार किया जा सकता है।